腰背痛

腰背痛是現代人常見的健康問題,成因多樣且複雜。

腰背痛的主要成因 :

- 肌肉層面

– 肌肉過度繃緊或兩側肌肉張力不平衡,導致腰部壓力分布不均

– 肌肉力量及耐力不足,無法有效支撐腰椎與關節

- 身體結構層面

– 足部問題(如長短腳、X型腳、O型腳、扁平足等)影響身體力學,

增加腰部負擔

– 腰椎退化或椎間盤突出,直接壓迫神經或軟組織,引發疼痛

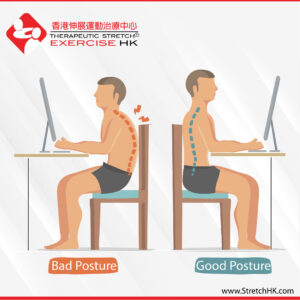

- 身體姿勢與習慣

– 不良靜態姿勢(如︰寒背、翹腳)或

重複性動作(如︰久坐、搬重物)導致肌肉與關節長期受壓

– 不良步姿及站姿,加劇腰部負荷

- 急性創傷與運動傷害

– 扭傷、跌傷等急性創傷導致腰部肌肉或韌帶受損

– 錯誤的運動方式或過度訓練,造成腰部肌肉拉傷或關節損傷

如何有效處理腰背痛?

結合健康評估、伸展手法治療、姿勢矯正及肌肉訓練方能有效解決腰背痛問題。

- 健康評估與成因分析

– 透過健康評估找出腰背痛的具體成因

– 深入了解案主的工作與生活習慣,制定個人化處理方案

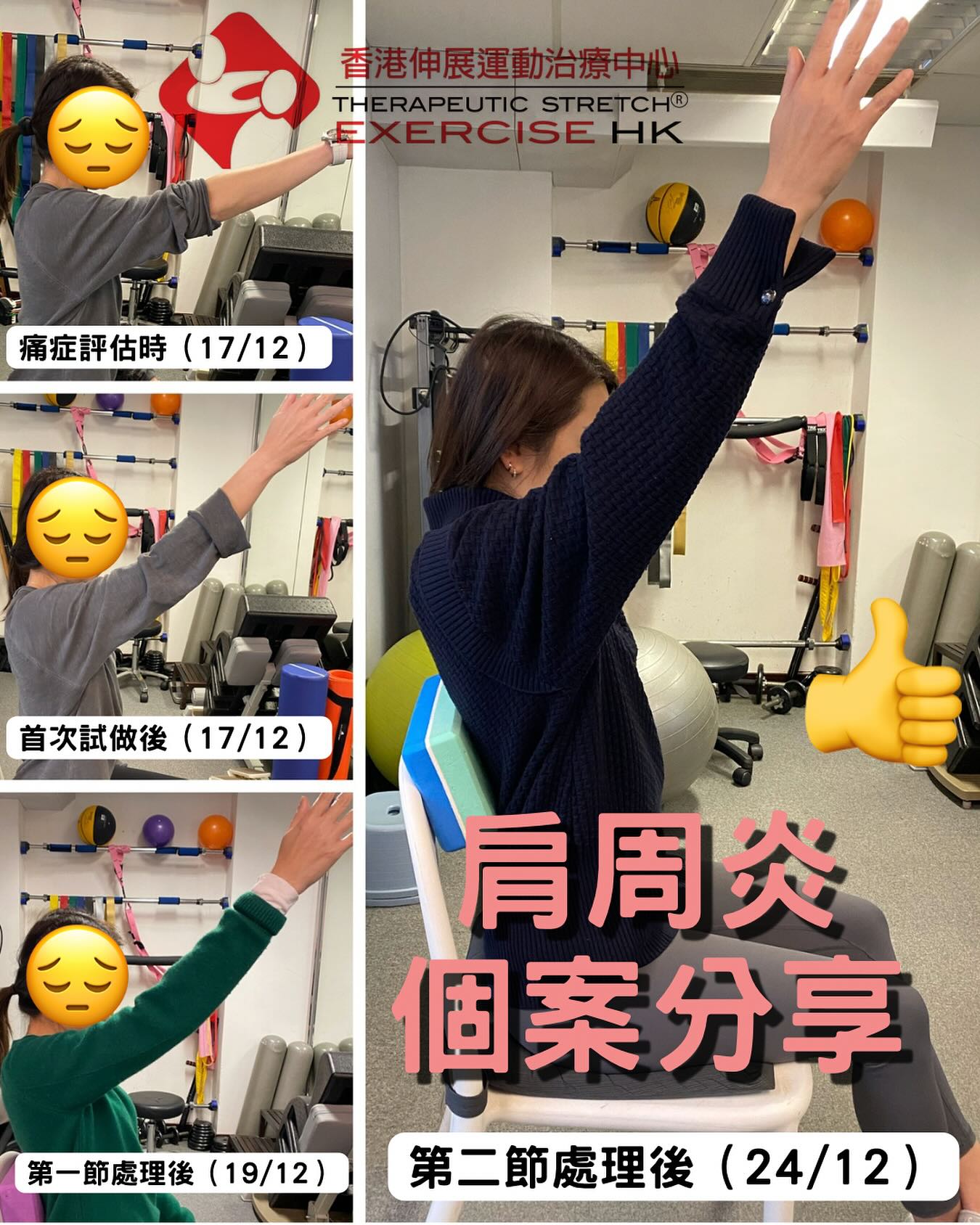

- 伸展手法治療

– 由淺入深放鬆直接影響痛症的肌肉,改善肌肉緊繃與不平衡問題

– 促進血液循環,緩解疼痛並恢復關節活動度

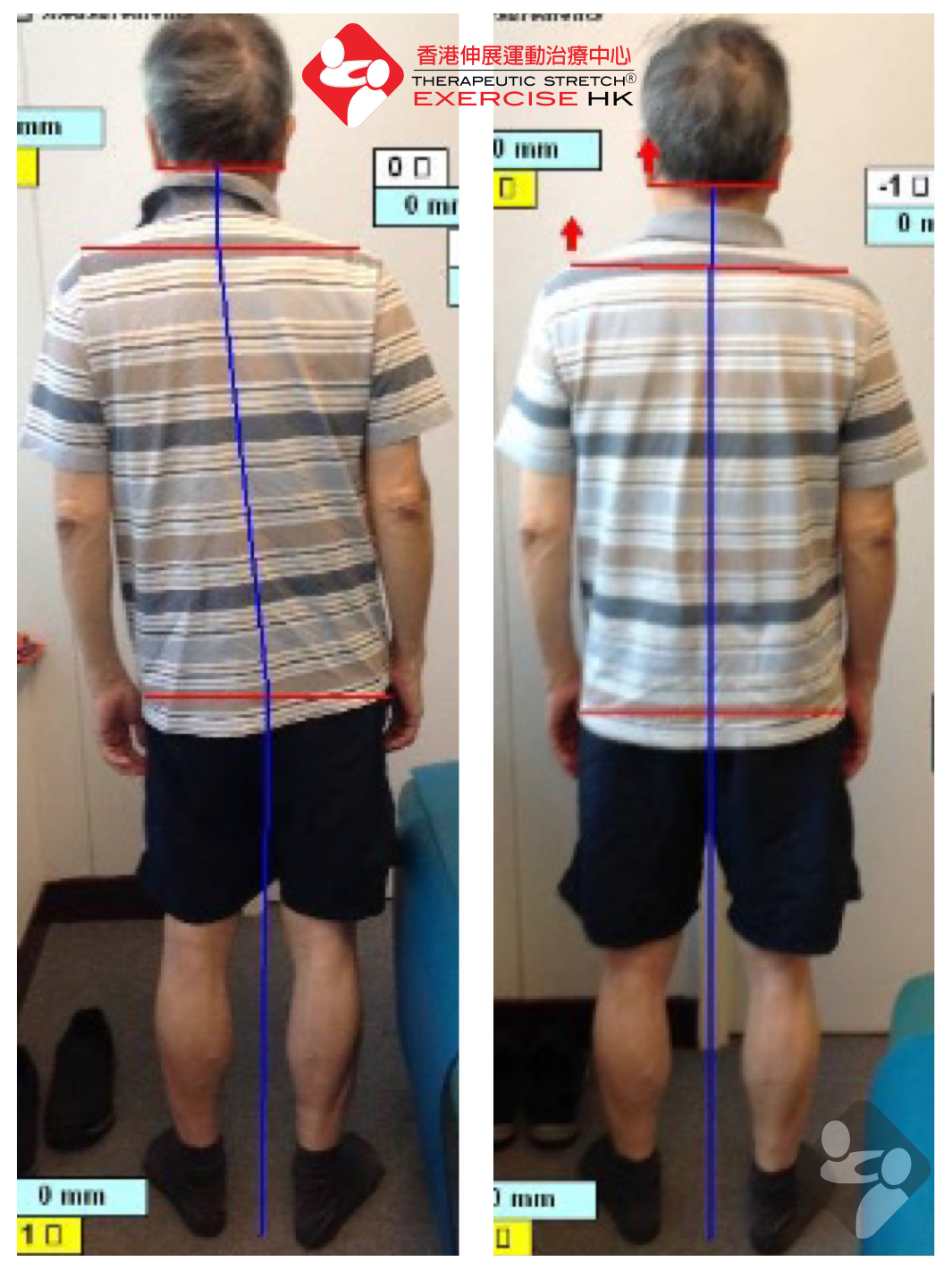

- 矯正姿勢

– 矯正不良姿勢(如︰坐姿、站姿、步姿),減輕腰部壓力

– 提供工作與生活習慣的建議,減少重複性動作對腰部造成的傷害

- 肌肉訓練

– 增強核心肌群與腰部肌肉的力量及耐力,改善肌力不平衡問題

– 透過針對性訓練提升腰椎穩定性,滿足日常工作與生活的需求

- 預防關節退化

– 提供長期保養建議,避免腰背痛復發